なぜトヨタのチーフエンジニアはトヨタ以外で生まれないのか?!

トヨタの組織力の強さは、チーフエンジニア制度(主査制度)から来ていると言われている。多くの会社が真似をしようとするが、制度を形として取り入れることは出来ても、本物の強いリーダーを生み出すことは困難だ。強いリーダーを生み出す秘訣をトヨタの事例から学びたい。

トヨタのチーフエンジニア制度(主査制度)の歴史から、トヨタの組織力の強さの秘訣、あるいはリーダーを育成する方法を読み解く。

本記事の内容

チーフエンジニア制度を真似出来ない理由

トヨタのチーフエンジニア制度(主査制度)は、トヨタの組織力、商品力の強さの原点だと言われています。

多くの会社がチーフエンジニア制度を取り入れようとしますが、見た目の制度、形を真似ることが出来ても、中身を真似ることは難しいようです。

かのフォードですら、トヨタのチーフエンジニア制度を真似ようとしたものの何年たっても実現できずに、トップが業を煮やしたという逸話もあるくらいです。

トヨタのチーフエンジニアは、強い技術開発リーダーとしてだけでなく、企画、製造、購買、販売、サービスまで、その車種に関するすべての責任を負うカリスマリーダーとして認知されています。

つまり、いわゆるスーパーマンのような、凄い人ということです。

そんなスーパーリーダをトヨタ以外でなぜ育てられないのか?なぜチーフエンジニア制度がうまく機能しないかを考察してみます。

フェーズゲート式プロセスの障害

他社が容易に真似できない一つ目の理由は、多くの企業が行っているフェーズゲート式の開発スタイルにあります。

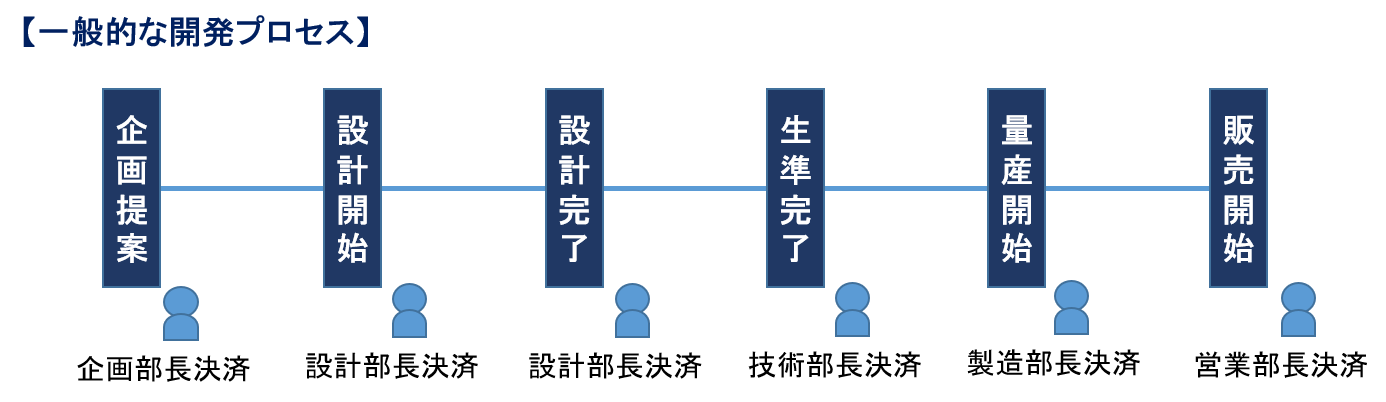

商品企画、製品開発、生産準備、生産、販売というプロセスと、それぞれのフェーズを取り仕切る縦割り組織が、全体を横ぐしで統括するチーフエンジニア制度の障害になるということです。

多くの企業が採用するプロセスでは、上図のように各フェーズで責任者、つまりフェーズ毎の決裁者を別々に設定しています。

各フェーズを縦割り組織が担当し、その組織の責任者が該当フェーズを取り仕切るというわけで、全体プロセスを通して責任がリレー式に繋がっていきます。

一方で、トヨタのチーフエンジニア制度は、このフェーズ毎の区切りをなくして一人の統括リーダーがプロセス全体で責任を負うということになります。

もちろんトヨタでもそれぞれの専門分野を担う組織が存在するはずですが、リーダーが各機能組織のトップを通り越して決裁していくという仕組みを作ることが、最初の難関ということになります。

鍵はコンカレント・エンジニアリング

トヨタのチーフエンジニア制と多くの企業が採用しているフェーズ毎でリレー式の責任分担のやり方と、どちらが良いかということの一つの考え方はコンカレント・エンジニアリングだと思います。

トヨタでは、大部屋での開発、つまり一つの車種を開発するのに、企画、開発、生産、購買、営業などが一堂に会していっしょに開発を進める開発スタイルになっています。

組織の壁を取り払って、一つの製品を生み出す関係者がチームとなってチャレンジすべき課題、立ちふさがる問題などを同時に共有し、協力して解決していきます。

その先頭に立つのがチーフエンジニアというわけです。

機能組織を強化して、複数機種開発の効率化を目指すことを主眼に置くと、フェーズゲート式の方が効率的かもしれませんが、トヨタの場合、一車種ごとの開発に重きを置いて、そこに全ステークホルダーが集まって一つの製品を作り上げるというやり方になっています。

このような体制になっていることが、チーフンジニアという強力なリーダーを生み出す背景になっているのだと思われます。

追いかける背中の存在

「鶏が先か?卵が先か?」

北川尚人さんの「トヨタ チーフエンジニアの仕事」という本で、元チーフエンジニアの著者がトヨタの実態を語ってくれています。

北川さんによると、チーフエンジニア育成のための特別な育成プログラムなどは無く、OJTのみだということですが、実は優秀な先輩方の背中を見て、その背中を目標に育っているのだということをおっしゃっています。

最初にすぐれたチーフエンジニアがいて、その人によって大ヒット商品が生まれ、チーフエンジニア主導の開発体制が認知されて、受け継がれているということです。

では、普通の会社で、トヨタのチーフエンジニアのようなスーパーマンが存在するかということですね。

もちろん一人二人と、そのような人がいたとしても、それがしっかりと受け継がれるかという問題もあります。

いずれにしても、まずは社内に見本となるチーフエンジニア像があって、その人物による成功体験があって、さらに、その力を受け継ぐ候補者がいて、という条件が揃わないと、トヨタと同じようなことにならないのだと思います。

私がかつて勤めた会社でも、実は今から40年くらい前、つまり1980年代にトヨタのチーフエンジニア制度を取り入れた開発体制を採用することになりました。

今でもPM制(プロジェクトマネージャー制)という名前で、その形が残っていますが、実態はトヨタのチーフエンジニア制とは似ても似つかないものです。

役割としては、開発フェーズを中心にした開発区と関連区(企画、生産、購買、営業など)との調整役と言った方がわかりやすいかもしれません。

日程管理なども行うのですが、開発の中身、技術的なリーダーシップを発揮することは私の知る限りはありません。(きちんと出来る人が皆無ではないと思いますが)

まあそれでも開発マネージメントとしては成り立っているのですが、そもそもPMと言われる人に決裁権が与えられていないので、そこはトヨタのチーフエンジニアとは明らかに違うところです。決裁権を与えることが実力的、及び企業の制度的に出来ない、と言ったほうが正確ですね。

継続的にチーフエンジニアを生み出し続けるには、目標となる人物像が明確であって、さらにチーフエンジニアというカリスマリーダーを求める開発システムが存在することが必要条件なのだと思います。

トヨタの歴史から見えるDNA

トヨタの主査制度は、初代クラウンの開発から始まったと言われています。

第一号の主査(今でいうチーフエンジニア)は、中村健也さんという方です。

初代クラウンは、日本初の国産自家用車ということではないものの、現実的に一般に拡販できるという意味では事実上の国産第一号の自家用車ということのようです。

初代クラウンの開発については、NHKのクローズアップ現代(DVD:独自開発 夢の国産乗用車)でも取り上げられているし、桂木洋二著「初代クラウン開発物語」に詳しく解説されています。

これらの物語からは、どうやらトヨタのチーフエンジニアのルーツは、初代クラウンの開発リーダーであった中村健也さんと、中村さんを支えた当時の経営陣や開発メンバー、なかでもサブリーダー的な存在であった長谷川龍雄さんらの努力によって生み出された実績にあるのだと思います。

中村健也さんは開発を専門としていたのではなく、生産技術者であったそうですが、トップの指名により初代クラウンの開発リーダーに任命されます。当初、元々開発組織にいた人たちにとっては中村さんが開発リーダーになることを良く思っていない人もいたようです。

この辺りから、第一号の開発から組織の壁を壊しても適材適所で開発を成功させようとするトヨタの姿勢が窺えるのかもしれません。

中村さんは、あまり人付き合いが上手ではなく、メンバーとのコミュニケーションも非常に淡泊であったらしいのですが、その辺りの負の要素をカバーしていたのが、長谷川さんだったようです。

中村さんはちょっと変わり者で、仕事をしている以外はとにかく本を読みあさっていた人で、自分の専門分野以外の本も、良い車を開発したいという一心で片っ端から読みあさっていたと言われています。

自分の決めたことは押し通すという所もある人で、良く言えば自分ですべてを決めるという強い意思を持った人ということです。

当時、まともな国産車の開発は日本人だけでは無理だというのが常識であったようですが、豊田喜一郎という強力なバックの「3年でアメリカに追い付け」という号令の下、数々の難題にチャレンジして、それらを克服していったわけです。

様々なブレークスルーを中村さん主導のもと達成していくのですが、多数ある事例のなかで、クラウンの流線形ボディーを実現する際、従来の鉄板とプレス機を使うと鉄板が割れてしまうという課題を克服するため、中村さん自身が鉄の組成に関する本を読みあさって、割れない鉄板を鉄鋼メーカーに直訴して作ってもらい、最終的に流線形ボディを実現したという話があり、やると決めたらトコトンやる、しかも自分が率先してチャレンジしていく姿を伝えています。

初代クラウン開発の話をすると、それだけで紙面を使い切ってしまうので、詳しいことは前述した桂木さんの著書、クローズアップ現代のDVD等を参照ください。

結論から申し上げると、中村さんの強いリーダーシップで初代クラウン開発を成功させたことがルーツとなって、トヨタのチーフエンジニア制度がゆるぎなく現在まで継承されているのだと思われます。

中村さん語録というのがあるので紹介しておきます。

- うまくいくかいかないかわからないから開発するんだよ

- 開発は先の見えない夜行列車。知恵と度胸で突き進め。

- 開発に最も大切なものそれは自由です。与えられた自由ではなく獲得した自由でなくてはならない。

- 成功の確率が50%だったら絶対やらなきゃいかん。30%でも挑戦する価値があるよ。

- 下手な指示は部下の独創性を殺すだけだ。

- 何事も安全第一でやっていては、技術の向上はないし、他社よりも先に行くことはできない。

最後の「安全第一」(開発においてです)というところは、耳が痛い方も多いのではないでしょうか?

中村さんを陰で支えた長谷川さんは、初代クラウンの後、トヨタの稼ぎ頭となるカローラの開発を主査として主導します。

中村さんは技術者としては超が付くほど優秀であったし、しかもトヨタに対して多大なる貢献をしたのですが、性格的な面で役員にはなれず、役員待遇の参与という役職になったそうで、一方の長谷川さんは、最終的にはトヨタの専務までお勤めになられたということです。

他人とのコミュニケーションが上手ではなかったかもしれない中村さんですが、難題にチャレンジしてやり切ったこと、そして市場で受け入れられる国産車を他社に先駆けて作ったことは、誰もが認めるところだったと思います。

一方、長谷川さんはカローラの開発等で成功して、開発室の責任者として主査(チーフエンジニア)を指導する立場になってから、「主査たるものの10か条」を作成されました。チーフエンジニアというものを深く理解するために紹介しておきます。

- 主査は常に広い知識、見識を学べ。

- 主査は自分自身の方策を持つべし。

- 主査は大きくかつよい網を張れ。

- 主査はよい結果を得るために全知全能を傾注せよ。

- 主査は物事を繰り返すことを面倒がってはならぬ。

- 主査は自分に対して自信(信念)を持つべし。

- 主査は物事の責任を他人のせいにしてはならぬ。

- 主査と主査付は同一人格であらねばならない。

- 主査は要領よく立ち回ってはならない。

- 主査に必要な資質――知識、技術力、経験、洞察力、判断力、決断力、度量、感情的でなく、冷静であること、活力、粘り、集中力、統率力、表現力、説得力、柔軟性、無欲という欲(人格)。

このような人物像が長い間受け継がれて、今も脈々と残っているのかもしれません。

初代クラウン開発の後、その成功を継続させるべくトヨタの自動車開発は続いていき、中村さんの後を追って、長谷川さんはじめ多くの主査が生まれます。

最初は、クラウン開発で中村さんの背中を見た人たちの中から次の主査が選ばれて、また次の主査の背中を追ってさらに次の主査が選ばれるという形で広がっていきます。

トップの想いへの共感による底力

初代クラウンが発売されたのは1955年、今から60年以上も前のことで、その開発が始まったのが1952年ということです。

繰り返しになりますが、当時は国産で自家用車を開発すること自体が技術的に無理だと言われていて、トヨタも米国フォード社からフォードの車をトヨタで生産しないかというオファーもあったようです。

豊田喜一郎さんは国産自家用車の開発に強い想いを持っていて、迷いながらもこのオファーを断り、「アメリカに3年で追いつけ」と激を飛ばし、自社独自の自家用車開発という茨の道を選択したのですが、同じく国産自家用車を何としても作りたいと考えていた中村健也さんと共振するように、その実現に向けて動き出すわけです。

出来るかどうかわからないチャレンジに、経営トップと開発リーダーが同じ想いを持つことが、大きな力になったことは容易に想像がつきますね。

北川さんの「トヨタ チーフエンジニアの仕事」の中でも、トップからのプレッシャー、例えばコストダウンや日程短縮、もちろん車種の売上に対するプレッシャーなどにどうやったら応えられるかを必死に考えるチーフエンジニアの姿が描かれています。

特に印象に残ったのは、北川さんがトップから「開発費を半減せよ」という重たい命題をもらって、どうやったら出来るか、徹底的に無駄を排除しようと検討し、シミュレーションしてみるけれども、どんなに頑張っても半分にはならない。そこでやけくそになって試作をやらないで開発したらどうなるかをシミュレーションしたら、それで半減が実現できることがわかった。だから、試作レス開発を思いついた。という下りでした。

とにかく自分たちの頭で考えて困難に立ち向かっていく姿は、きっと中村健也さんの時代からトヨタに受け継がれているのではないかと思います。

実は中村健也さんと同時期に、大野耐一さんは、生産サイドとしてアメリカに負けない生産体制を作っていきます。これが「かんばん方式」で知られる「トヨタ生産方式」になります。世の中的にはチーフエンジニアの話よりもこちらの方が有名ですね。

大野さんも、喜一郎さんの「アメリカに3年で追いつけ」ということを起点にトヨタ生産を生み出していくのですが、このとき当面の目標である米国フォードの生産方式を取り入れるのではなく、それとは明らかに一線を画した新たな方式としてトヨタ生産方式を生み出していくわけです。

これらのことが、開発、生産の両面でトヨタが他社の追随を許さない企業になっている背景なのだと思います。

大野耐一さんの「トヨタ生産方式」という本には、トヨタ生産方式=かんばん方式と捉えられていることが自分の真意ではないことから筆を執った、と書かれています。

本の中で大野さんは、トヨタ生産方式は

- ジャスト・イン・タイム

- にんべんのつく「自働化」

の2本柱というように言っています。

そして非常に興味深い記述があります。

私は、これを野球にたとえるなら、「ジャスト・イン・タイム」はチーム・プレイ、すなわち連係プレイの妙を発揮させることであり、「自働化」とは選手一人一人の技を高めることであると考える。

ジャスト・イン・タイムは「必要な時に必要なものを必要なだけ」という基本的な考えをもとに徹底的に無駄を排除していくことだということ。そして自働化は機械に人間の知恵を授けるということで、もの造りにおける無駄を徹底的に排除するために、機械だけに頼ることなく、人間の知恵を出し続けて、かつ試行錯誤によって独自のシステムを作り上げることが大事であって、トヨタの生産方式はそのようにして完成していったものであるということです。

リーン開発を指導するなかで、「形だけを真似するな」ということを言い続けていますが、実は大野さんも同じことをおっしゃっていて、かんばん方式を真似ることではなく、自分たちで考えて試行錯誤することが大事だということだと思います。

さらに言うと、トヨタの元チーフエンジニアの北川さんも「チーフエンジニア制度をつくっただけではヒット商品は生まれない、それを支える仕組みがないとうまくいかない」とおっしゃっています。

大事なことを変えなかった強さ

トヨタのチーフエンジニア制度が、60年以上たってもしっかりと機能していて、他社の追随を許さない状態になっている一つの理由は、トヨタは大事なことを変えなかったからではないかと個人的に思っています。

大事なこととは、一つ一つの車種を顧客が喜んで買ってくれるように丁寧に開発することではないか、ということです。

そんなことは当たり前で、すべての会社で同じではないかと反論されそうですが、果たしてそうでしょうか?

1970年代から80年代、アメリカ発の品質管理手法であるTQCを見事に習得して、安くて品質の高い「日本製品」によって日本企業、Made In Japanは大成功しました。

そして各企業の業績は右肩上がり、作れば売れる時代を謳歌して、多くの企業が経営の効率化に走ります。

もちろんそれ自体は悪いことではないと思っています。

もっと効率を上げろ、開発期間を短縮しろ、コストを下げろ、というプレッシャーの中で、開発体制や開発プロセスを効率化を優先して変革していきます。

もちろんトヨタも同じようなプレッシャーを受けるのですが、多くの企業が機能別組織を強化して、製品開発の大量生産、つまり流れ作業のような開発体制を敷いてしまったことに対して、トヨタだけは大部屋に関係者を全部集めて、一つの車種の開発をやり切るという体制を変えなかったのだと思います。

多くの企業が行った開発の効率化は功を奏して、各企業の業績は更に上がっていったのですが、私は大事なことを犠牲にしてしまったのではないかと考えています。

それは、個人個人の考える力です。

大野耐一さんが言った「にんべんの自働化」という考えを結果的に軽んじることになって、開発における「にんべんのつかない効率化」をやってしまったように感じています。

トヨタのリーン製品開発手法の本質を捉え、

若手エンジニアのモチベーションによる改革を目指し、

トヨタの真似でない独自の世界観で

組織改革に挑む姿を描いています。

詳しくは、「製品開発組織の常識をぶち壊せ!!」出版のご案内を参照ください。

日本の製造業再生に向けて強いリーダーを継続して生み出す

チーフエンジニアのようなスーパーマンを組織内に継続的に生み出すのは容易なことではありません。

テラダイン・ベンソスというリーン製品開発を導入して成功した米国企業の開発本部長が言っていましたが、改革着手から7年経ってもチーフエンジニアは育っていない、でも2、3人の候補者がいて、あと3年くらいで立派なスーパーリーダーになってくれるだろうという話をしてくれました。

つまりチーフエンジニアを育てて仕組み化するのは10年単位の仕事なのかもしれません。

そんなに待てないよ、という声が聞こえてきそうですね。

ではどうしたらいいでしょうか?

私は大野耐一さんの「にんべんのつく自働化」にヒントがあるように思います。

考える人、考える組織への変革

中村健也さんは、部下育成ということには不向きな人だったように書籍などからは感じます。

おそらく背中を見せることで、結果的には良い後継者が育ったということかもしれません。

一方、大野さんには大野さんの弟子というか、教えを受けて育ちその後活躍されている方が複数いるようです。

その秘訣は、やはり「にんべんの自働化」、つまり無駄を省くという改革活動を自分たちで考えることを貫いたことだと私は思っています。

前述の大野さんの著書の中でも、「なぜなぜ5回」によって本当の問題を掘り起こすことの重要性について書かれています。

そして「考える力」をつけた人の中から、次世代のリーダーが生まれるということだと思います。

なので、組織全体で「考える力」をつけていくことが、強いリーダーを生み続けるための土壌を作ることになるのです。

「考える力」は、言い換えるとロジカルシンキング、つまり論理思考力だと考えています。

そして、論理思考力を鍛える2つのキーワードがあります。

- それはなぜですか?

- だからどうなるのですか?

この2つの言葉が、上司と部下の間、組織の中で飛び交うようになると、個人と組織の考える力が上がっていくと考えています。

論理思考力を鍛える方法として、弊社ではTOC(制約の理論)の問題解決フレームワークを使って、組織問題の本質を捉え、戦略的に問題を解決する思考プロセスを活用することを推奨しています。

「それはなぜですか?」「だからどうなるのですか?」というキーワードが自然に使えるようになると同時に、それぞれの個人が持っているベクトルの違う考え方を正し、各人の思い込みに気づかせる思考方法を組織全体で持つことができます。

しかも、共通の思考プロセスは、組織内のコミュニケーションを活性化し、組織全体で考える力を強化することが出来ます。

考える力の底上げによって、強いリーダー候補が浮かび上がるだけでなく、強いリーダーが活躍しやすい環境を作り出すことが出来ます。

弊社の支援サービスには、組織の考える力を強化するプログラムがあります。

参考記事:

目標となる背中を作り、チャンスを与える

トヨタの成功例からわかるように、強い組織を作り長くその力を維持するためには、良いDNAを継承していく仕組みが必要です。

具体的には、まずは追いかけるべき「背中」を作らなければなりません。

中村健也さん、長谷川龍雄さん、大野耐一さんのような、強い背中です。

簡単ではありませんね。

もし組織内で簡単に見つからなければ、かつて成功実績を持って、すでに上級職に昇格して現場から少し離れている人に、もう一度戻ってもらうという方法もあります。

あるいは、まだ少し不安はあるけど、チャンスを与えてトップレベルでサポートするという方法もあるかもしれません。

どうしても社内で見つからなければ、外部から調達してでも、見本となる、そして後進が追いかけるべき「背中」を用意すべきです。

そして、大きな成功例を会社を挙げて作り上げ、それを見本として追いかける後進にチャンスを与えることです。

さらに言うと、チャンスを与えたら任せ切ることが大切ですが、トップは必要な支援を忘れないことも大事だと思います。

強いリーダーを作って、会社を強くすることを目指すのであれば、単に強いリーダーを見つけて置くだけではなく、そのリーダーから次のリーダーが育つ仕掛けを作るのがトップマネージメントの役割だと思います。

参考記事:

個人の強みにフォーカスした人材育成

人材育成は経営者にとっても非常に大きな課題です。

しかしながら、現場もマネージメントも日々の仕事に追われていては、戦略的な育成は出来ずに、現場任せ(OJTのみ)や本人次第ということになりがちです。

毎日が忙しく、本人たちも自分のキャリアについて真剣に考えるチャンスも多くないのが実情ではないでしょうか?

社員から見ると、自分を守ってくれているはずの会社も、自分の将来、つまりキャリアアップについてまではなかなか責任を持ってくれません。

社員自身も自分のことは自分で守るという覚悟も必要なのかもしれませんが、本来は社員と会社がともにハッピーになるような施策があってもいいはずです。

大野耐一さんが言うように、選手一人一人の技を高めるための仕組みが必要だと思います。

強いリーダーを生み出すため、また、強い開発組織に変革していくために、強い個人を作るプロセスを考えてみました。

弊社から、個人が企業に貢献し、さらに社外での活躍も視野に入れ、会社と社会に貢献できる強い個人を作るためのキャリアアップの仕組みを提案しています。

詳細は下記の記事を参照ください。

参考記事:

この記事を気に入ってくれたら、下の”いいね”ボタンをお願いします!!