トヨタのリーン製品開発を短期間で導入して成果を出せないか?

リーン開発の書籍を読んだり、セミナーやWeb上の記事などで勉強している。納得できる部分が多いことは確かだが、これを実際に組織で展開するのは、なかなか大変そうだと思うのと、何より時間がかかりそうだと思っている。短期間で導入して成功している事例があれば知りたいのと、どうやって短期で成果を出せるかを教えて欲しい。

リーン製品開発手法を組織に短期間で導入する方法はあります。

その答えは、台湾の南部(台南)にある成功大学にありました。

ただし、もちろん、リーン製品開発手法を短期間で導入し成功させるためには、必要な条件もあります。

本記事の内容

台湾成功大学でのリーン製品開発実践

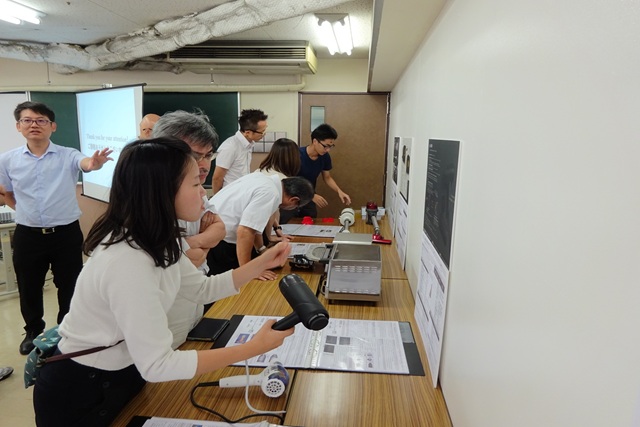

台湾の台南地域にある成功大学の洪教授(上写真左)は、筆者の師匠でもある稲垣公夫さん(上写真右)からリーン製品開発手法を学び、2017年ころからそれを大学で展開しています。

驚くべきことに、洪教授のリーン製品開発コースを選択した学生たちが、一学期、つまりたった4か月という短期間で、リーン製品開発手法を学び、実際に成果を出しているのです。

成果というのは、具体的に大学近隣の企業から、その企業の実際の製品を改善するというテーマを受託する形で、学生がメインとなってその企業の製品について、市場性、つまりより顧客に受け入れられる製品への改善を提案し、そして改善された製品を実際に市場に投入するということです。

ここで非常に興味深いことは、近隣企業がリーン開発手法を学ぶということではなく、学生が企業に代わってリーン開発手法を実践して成果を出しているということで、実はここに短期間でリーン開発手法を実践するヒントがあるのではないかと思っています。

2019年9月、洪教授と学生さん数名に日本に来ていただき、東京と京都でリーン製品開発セミナー(グローバリング(株)稲垣社長主催)が行われました。

下はそのときの写真で、学生たちが自分たちの成果を展示してセミナー参加者と交流を図っています。

洪教授の登壇、展示会のあと、セミナー参加者全員で討論会を行い、最も注目されたのは、なぜ学生さんたちが4か月という超短期間でこのような成果を出すことが出来たのか?という質問に対する洪教授の答えでした。

洪教授によると、

- 企業に就職して3~4年の若手エンジニアと学生を単純に比較すると、圧倒的に学生の方がパフォーマンスが高い

→これは企業内に入ることで、様々な制約を受けていること、制約によって行動力が弱くなっていることなどがある - リーン製品開発コースを選択するときに、4か月間のプロジェクトへのフルコミットを約束させる

→このテーマに侵食忘れて取り組むことがコース選択の条件

という話をされていました。

さらに言うと、実際のワークに入ってからの各学生と洪教授の2人3却のようなフルサポートがあったからだと、学生さんとの交流から感じました。

逆に言うと、企業内でも同じような状況を作れば、短期間でリーン製品開発手法を学び、実践して成果まで挙げることが出来るはずだということです。

洪教授と私の共通の師匠である稲垣さんは、長期間病床に臥せられていて悲しいことに2025年6月にご他界されました。

この本当に残念な知らせがきっかけとなり、6年ぶりに洪先生とお会いすることになって、そこでお互いのリーン製品開発に関する活動について情報交換を行ったのです。

そしてその結果、日本と台湾とでリーン製品開発手法の普及で協力していこうという洪先生と私との間での結論に至りました。

まず、取り掛かるべきことは、弊社の持っている製品開発革新プログラム(稲垣さんと作り上げて来たもの)を台湾でも展開することと、洪先生の成果、やり方を日本企業に紹介し、展開していくことだと考えています。

超短期間で成果を出すためのリーン開発手法の重要要素

洪先生のリーン開発コースでは、もちろんリーン製品開発手法の全体像を学ぶわけですが、その中で特に重要で実践に活かされるものは以下の5つと考えています。

- セットベース開発

- A3報告書

- 因果関係マップ

- ジョブ理論(JTBD-P、アウトカムドリブンイノベーション)

- アナロジー思考の使い方(アイデア発想法)

また、学生たちの成果を見させていただいて、それを逆算して分析してみると、学生たちが特に注力してやってきたことが下記のようなことだとわかりました。

- 顧客価値の創造が出発点(マーケティング思考)

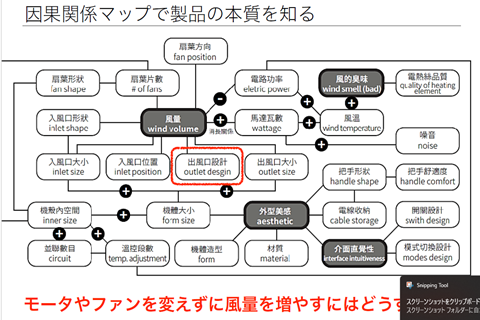

- 対象製品の理解と分析(顧客価値と技術変数の繋がり=因果関係マップ)

- 顧客価値の詳細検討(JTBD-P手法、ジョブとアウトカムの抽出)

- 重要な顧客価値のアンケート調査(JTBD-P手法)

- アイデア検討(アナロジー思考の活用)

- アイデアの実現性検証とアイデアの収束(セットベース開発)

- 成果のまとめ(A3報告書)

一つひとつの要素は、弊社でもクライアント企業向けに教示、指導、展開をさせていただいていますが、これら1~7をたった4か月で高速に展開するというところが、本当に素晴らしい成果だと考えています。

上記の1~7で考えてみると、1~4は、弊社でも指導のためのコンテンツや実際に指導した経験が多数あります。

問題は5~7の実践部分ですが、筆者自身はメーカーで現場経験も長いので、自分自身で実践した経験は多数あるものの、この部分を自分が所属していない企業で実践し、成果を出すことにコミットすることは、今まではチャレンジして来ませんでした。

要するに”コミット”するというところに大きなハードルがあると思っています。

この部分が、企業とは独立した教育現場である”大学”という立場であることの強みがあるのかもしれません。

しかし、この”企業でのコミット”ということと”大学だから出来る”ということのギャップを、洪先生に協力いただきながら日本企業に対して答えを出していこうと今、考えています。

成功大学の学生たちは、4か月という短期間にたくさんのことを学びます。

まずは、弊社でも提供している「リーン製品開発実践法」、つまり全体像を学びます。

ただし、短期間で成果を出すということにフォーカスするため、すべてをまんべんなくというよりは、特に必要な内容を重点的に学ぶことが重要です。

- ジョブ理論のうちJTBD-Pのフレームワーク

→ JTBD-Pのフレームワーク解説 - A3報告書の活用方法

→ A3報告書の基礎解説 - 因果関係マップによる製品の本質を掴む方法

→ 因果関係マップ解説

の3つは本当に重要で、一通りの理論を学んだあとは、実際のテーマに沿って実践しながら深く修得していきます。

そして、最後に

- 顧客価値を高めるためのアイデア出し

- セットベース開発の考え方を使って、小さな実験で仮説検証で結果を出す

→ セットベース開発の理解

のところは、学習したからと言ってそれで成果が出せるものではなく、学生自身と洪教授との2人3却で結果を絞り出していくわけです。

結果は約束されているものではありません。

なので、このプロジェクトを始めるに当たっての覚悟を持つ、ということが絶対に必要だということを忘れてはならないと思っています。

A3報告書から見える成功大学の成功事例

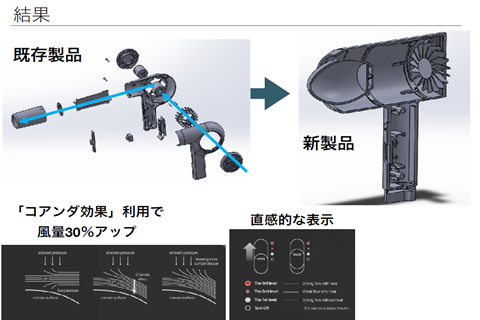

成功大学で実践された学生たちの成果がどんなものなのか、一つの事例を使って紹介します。

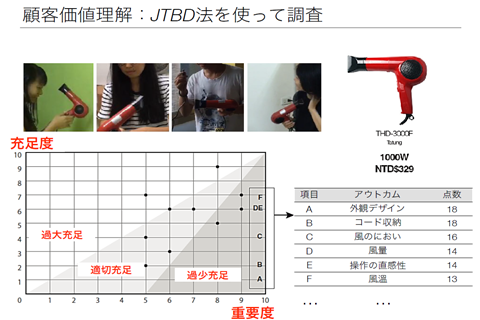

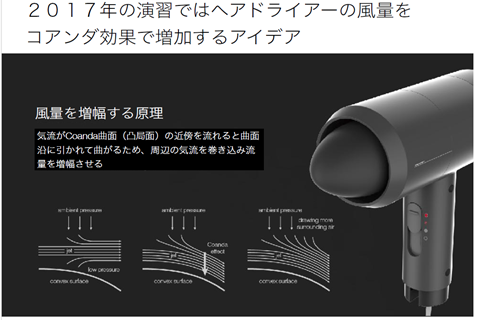

2017年に取り組んだヘアドライヤーの顧客価値改善というテーマとなっています。

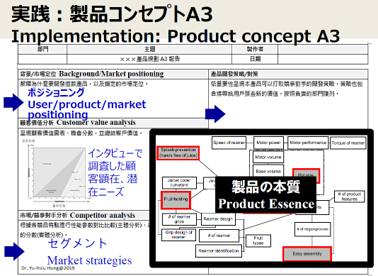

まず、製品コンセプトをまとめるためのA3報告書のサンプルが下図となります。

A3の左上の欄には、顧客は誰なのか、市場をどのように捉えているか、というような所謂ポジショニングについて記載します。

左の真ん中の欄には、上の例では、JTBD-Pのフレームワークに則って、顧客が製品に対してどんなことを期待しているか、ということを示すアウトカムに対して実際に顧客にインタビューして得られたスコアをプロットした図が表示されています。

左下の欄には、どのように市場にアプローチするか、というマーケット戦略についての記載をします。

右上は、製品開発の進め方、そして右下には、製品の原理を因果関係マップという形にまとめています。

この製品コンセプトA3を作成するのには、リーン製品開発が初心者であることを考えると、通常であれば少なくとも3か月はかかります。

まず、ジョブ理論を理解し、製品をジョブに分解し、ジョブに対する顧客の期待(アウトカム)を設定し、それをベースに顧客調査(インタビュー)を行います。

さらに、因果関係マップの作成法をマスターして、さらに対象製品の原理を深く理解して、因果関係マップを作成します。

そして、製品の売上を上げるための新しい製品価値を設定し、その製品価値を高めるためにどんな技術要素開発が必要かを特定します。

ここまでが製品コンセプトA3を作成するために必要なことになります。

これを2か月程度でやり切らなければ、4か月で最終成果を出すところまで行かないと思います。

アイデアを出して、セットベース開発で結果を出す

コンセプトA3報告書で、開発の狙い、すなわち

- どの顧客価値を高めるのか?

- 顧客価値を高めるためにどんな技術要素を詰めるのか?

- それは一体どうやるのか?

ということを決めるのですが、特に3番目の「一体どうやるのか?」というところは、アイデア勝負です。

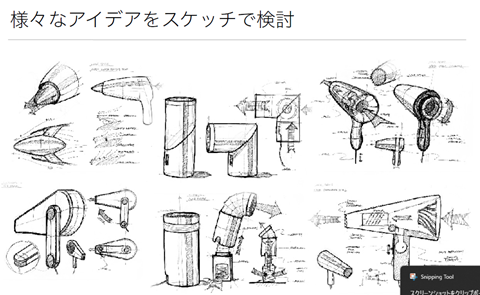

アイデアを出す手法は、様々です。

ブレーンストーミング、KJ法、TRIZなどが有名ですが、特にどの方法でなければということはありませんが、成功大学でも使っていて弊社でも推奨しているのはNM法(アナロジー思考)です。

ことなる領域からアイデアを借りてくるという発想で、ダイソンのサイクロン方式が製材所の集塵機からアイデアを借りてきたように、まったく別の領域で使われている良いアイデアを対象製品に適用するという考え方です。

顧客がヘアドライヤーに期待することの一つとして、風量をアップしたいということを調査から確認し、製品の原理から風量がどんな技術要素から生み出されているかを確認します。

もちろん、モーターやファンなどが重要な要素であることはわかっていますが、コストを上げずに風量を上げるにはどうしたらいいか、という課題設定をします。

そして、どうやって風量を上げるかということに対して、航空機の流線形の翼の形状が、コアンダ効果によって航空機の揚力を発生させていることから、コアンダ効果を活用できないかという発想を導き出します。

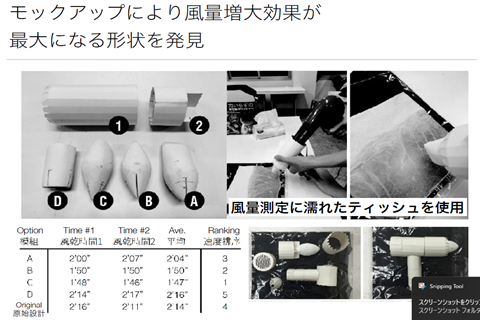

そしてコアンダ効果を導き出すための形状について、いくつかのモックアップを作成し、実際に比較検討することで風量が最大となる形状を見つけていくわけです。

これらの手順を含めて、学生はたった4か月でヘアドライヤーの風量を30%アップさせることに成功したわけです。

超短期間リーン開発実践を日本企業に展開する

成功大学の洪教授のアプローチ方法は、2019年の時点で把握していたのですが、私自身は、企業でこれを展開するのは企業側の制約が大きくて無理ではないかという思い込みをしていました。

今回、6年ぶりに洪教授とお話しする機会があり、企業の制約もやり方次第で取り除けるのではないかと考えるようになり、日本企業向けにこのアプローチを紹介していく決心をしました。

大学では一学期(4か月)という制約でやりました。

もちろん、同じことが出来ない理由はありませんが、製品の複雑さや企業側の制約をどの程度抑えられるかという課題もありそうなことから、6~8か月という企業ごとの目標を立てた上で進められたらと考えています。

ただし、このアプローチを進めるに当たって、企業側としてご準備いただきたいことは、

- やる気のある若手メンバーの選定

- メンバーのプロジェクト期間の100%をプロジェクトにコミットいただく

- メンバーを取りまとめる監督者の選定(問題発生時のエスカレーションポイント)

- 課題製品のご提供(情報開示含む)

となります。

実際のプロジェクトの進め方は、リーン開発の指導、メンバー個人個人への指導・アドバイス、技術やアイデア出しの相談などは、弊社代表の賀門が担当し、必要に応じて成功大学の洪教授のアドバイスをいただくという体制とします。

超短期間でのリーン製品開発手法の実践方法は、「まずやってみる」ということが基本的な考えとなります。やってみて、ダメならやり直すということも重要で、やってみたことで学んだことを次に生かしながら、小さな成果を積み上げて最終的に大きな成果にたどり着こうとするものです。

詳細は、別記事「最短6か月で体得できるリーン製品開発でイノベーションを起こす」を参照ください。

興味を持っていただけましたら、ぜひ一度ご相談ください。

下記のお問い合わせフォームから「超短期リーン開発実践について」というタイトルでご連絡をお願いいたします。

この記事を気に入ってくれたら、下の”いいね”ボタンをお願いします!!