エンジニア組織の生産性をどうやって上げられるのか?

日程遅れ、品質問題など、製品開発や技術開発組織の生産性が少しずつ低下しているように感じる。エンジニアのモチベーションもなかなか上がらない。優秀な人材が退職していくケースも増えているように感じる。組織内の議論、上司からの指示に時おり疑問を感じることもある。どうしたら技術者、エンジニアのモチベーションや生産性を上げ、生き生きとした組織になれるのかを知りたい。

こんな悩みはありませんか?

- 組織内での議論やトップを含めた上司からの指示に時々納得できないこともある。品質問題や日程遅れなどの問題に、組織としても手を打っているが、何年経っても状況はあまり良くなっていないように感じることもある。

- 組織全体で様々な問題に対応している時間が長く、組織としての生産性はあまり高い状態ではないようにも感じる。

- 忙しすぎることが原因なのかはわからないが、若手、中堅含めて、個人個人の生産性も長い間伸び悩んでいるようにも思う。

これらの原因は、起きている問題、あるいは問題に対する対策において、”本質”が捉えられていないからなのです。

組織内での議論、問題の原因究明と対策立案において、表面的な議論や捉え方になっていないか?

もう一度振り返ってみてください!!

本記事の内容

「本質」とは何か?

「問題の本質」とは、対応しようとする問題や課題の真の原因ということになります。

反対に本質ではない、ということは、表面的な捉え方であったり、仮説に過ぎないものであったり、まだ深掘りする必要のある事柄だったり、ということになります。

「問題の本質」がしっかり捉えられていないと、そこから生み出された対応策がうまく機能しない、つまり問題解決が不完全になってしまうということを意味します。

品質問題や日程遅れ問題などに組織として取り組んでいて、確かに施策そのものは機能しているようだが、一年経っても部分的な成果は表れているものの、これを数年続けているものの大きな進展はない、というようなことが、多くの企業で実際に起こっています。

だから企業全体としての生産性が上がらないように見えるのです。

表面的な対策は、それ自体が間違っているわけではない、というケースが多く、そのためその対策に反対することが難しい場合が多いのですが、本質を捉えていないので、十分な成果が得られないまま、それでもその対策は部分的な成果があったことから「正しかった」という評価を得ます。

<表面的な捉え方の例>

「品質問題が多発している」という問題に対して、「デザインレビューを強化する」という対策を打たれることが良く見受けられます。

確かに、問題が後工程に流れないために、有識者によるチェック体制を強化することで、問題の流出数は減少するかもしれません。

しかし、なぜ品質問題を生み出してしまうか、つまり設計者が間違った設計をしてしまうことが、問題の本質ではないでしょうか?

そして、この点に関しても「過去のトラブル集」を出して、各設計者がそれを良く読んで理解して設計するように、という施策が出されます。

しかし、上記の2つの施策を実施しても、品質問題が劇的に減るというところまでは行きません。

確かにうまく行くケースもあることはあって、問題発生数が一時的に20~30%くらい減るのですが、しばらくするとまた増加に転じるということが起きています。

それでも、「デザインレビューの強化」や「過去トラブル集」という施策は正しかったという評価になるわけです。

議論されている問題の原因や対策方法が、本質を突いているかどうかを確かめるには、「なぜなぜ思考」が必要です。

なぜなぜを繰り返して、「何故?」という質問が本当に出なくなったとき、そこに本質があるのだと思います。

「それは何故ですか?」

というキーワードが組織内の議論のあちこちで聞かれるようになると、その組織は本質を捉えられる組織に近づきます。

逆に誰かの(特に上司の)言ったことに疑問を持たずに黙って従ってしまいやすい組織は、本質思考という点では危険信号かと思います。(もちろん上司が正しい場合もありますが)

「疑問を持つ力」は組織の中で必ず武器になります。

良い質問、鋭い質問、そしてそれに続く組織内の議論が、ものごとの本質を捉える原動力だと思います。

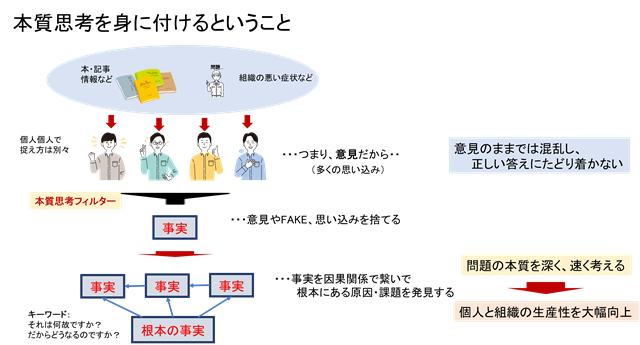

そして、事実に基づかない誰かの意見、あるいは組織的な思い込み、FAKE情報などを排除できるような仕組みや文化によって、本質思考を組織的に身に付けることで、組織の生産性を高めることが出来るはずなのです。

なぜ今「本質思考」が必要なのか?

日本の製造業やソフトウェア開発現場では、品質問題の頻発、そこに起因する長時間労働や人材不足、そして社員のモチベーション低下が深刻化しています。現場のエンジニアは日々バグ修正や顧客対応に追われ、「本当に付加価値を生む仕事」に十分な時間を割けていないのが実情です。

企業トップは、収益向上と同時に人材育成や労働条件の改善、品質問題の安定など、複数の課題に直面していることは意識しているものの、どうしても収益向上に高いウェイトを置かざるを得ない状況と考えられます。

トップのオーダーは、すべての課題をまんべんなく均等に解決するということですが、現場としては、優先順位を付けざるを得ず、どうしてもハッキリした数字になる収益達成のため、数字を上げる、顧客に迷惑をかけない、失敗しない、など、目先の課題達成に注力することになります。

もちろん、数字を上げる、顧客に迷惑をかけないことは企業にとって非常に重要なことなのですが、長い目で見たときに、人材不足や長時間労働、品質問題、あるいはこのような問題から派生する社員のモチベーション低下、個人個人の能力の伸び悩み、さらには組織としての生産性(社員一人当たりの生み出す付加価値)低下などを置き去りにしているのではないかという疑問があります。

「本質思考」とは、問題の本質を見抜く力ということなのですが、とにかく目の前の問題、表面的な問題だけに対処するのでなく、企業の存続、長期にわたっての収益向上など、”本質的”な問題を見出すことなのです。

今、多くの製造業企業は、品質問題の多発、日程遅れの常態化、あるいは若手社員の伸び悩みなどの問題を深く抱えています。

ところが、これらの問題を抱えながらも、経営成績、つまり売上げや収益などはそれほど影響を受けていなかったり、企業によっては現場は疲弊していながら、収益は右肩上がりなどという企業もあります。

そうなると、トップとしても現場の問題に手を打つ必要を感じない、あるいは問題を認識していたとしても優先順位が上がらないということが起きています。

他方、大企業の品質不正問題などが後を絶たない状況があります。

問題発覚後の企業トップの記者会見、再発防止策などを見ると、特に大企業におけるトップと現場の意識の乖離を感じます。

トップ、中間管理職、そして現場のすべてが、ものごとの本質を見極める力をつけることで、今まで手を付けられなかった人材不足の問題、社員のモチベーションや能力向上の問題などを解決するだけでなく、今はそれなりに安定しているように見える売上げや収益をさらに大きく向上させることさえできると思っています。

個人の思考習慣を変革し、多くの社員がモノゴトの本質を見極める力を持つことで、組織の思考力が上がり、組織としての機動力、行動力が大幅に改善されます。

個人と組織が本質思考を身につけることで、品質レベルを一桁向上させ、組織の生産性を倍増させ、収益を大幅に向上させることすら可能になります。

すぐにソリューションに飛びつく悪い癖を止める

技術者の仕事の一つは、課題に対する技術的なソリューションを見つめることです。

なので、技術者はソリューションが大好きなのです。

ただし、注意しなければいけないのは、「本質思考」では、ソリューションにすぐに飛びつかないことが大事だということなのです。

第一感でソリューションに飛びつくということは、問題が深掘りされていない、つまり「なぜなぜ思考」が途中である場合が多いということです。

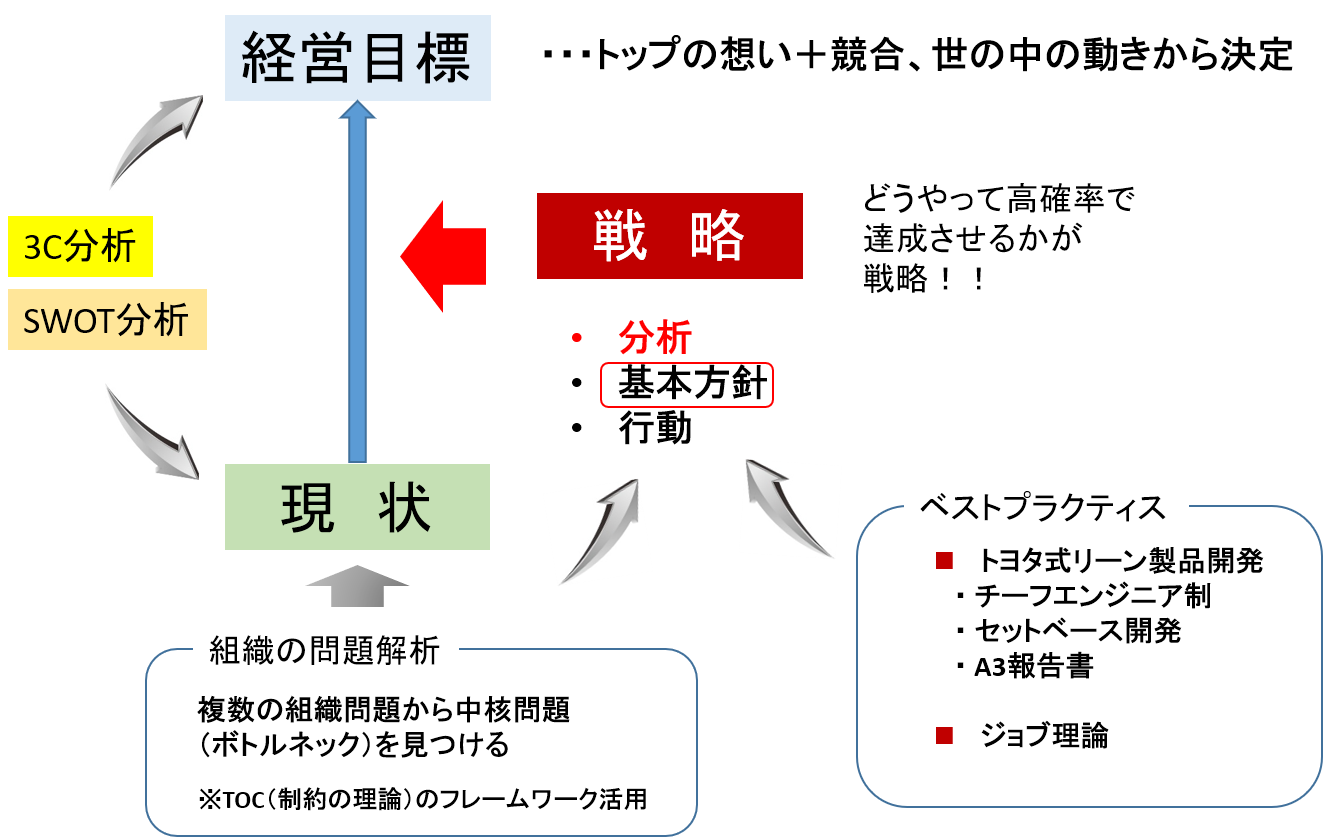

問題解決には、戦略的思考が必要であると考えています。

筆者が考える戦略的思考とは、

- 現状を正しく分析すること(原因の本質を捉えること)

- 目標(ゴール)と現状のギャップを正しく把握すること

- 目標達成のための基本方針を定めること(戦略の本質)

- 基本方針を具体的行動に展開すること

ということです。

なので、とにかくソリューションを見つけようとするのではなく、現状をしっかりと分析をして、問題の本質を見極めることを優先すべきということになります。

対症療法は時として必要 ― でも、本質的解決はもっと必要

対症療法 - すなわち現象を押さえる一時的な対策

これは必要なことではあります。

なぜなら、今、困っている顧客がいるなら、それをすぐに救出する必要があるからです。

企業の品質保証部門は、自社製品の品質問題から顧客を守るというのがメインの仕事です。

すなわち、顧客が問題によって被害を受けることを阻止しなければならないし、万一、顧客の元で問題が発生しているのであれば、一刻も早く問題を解決してあげなければなりません。

そのためには、場合によって問題の真の原因を追究している時間がない場合もあります。

なので、企業にとって、対症療法は絶対に必要なことなのです。

しかし、問題は、対症療法を発見して目先の顧客を救ったことで、すべてが終わったかのように問題対応をクローズしてしまう、ということが実際に起きているということなのです。

組織が本来やるべきことは、問題の本質を捉えて、根本的に問題を解決することです。

そして、根本解決によって二度と同様な問題を起こさないこと、そしてその問題に関するノウハウを組織内に蓄積することです。

しかしながら、根本問題の追及が困難な場合、まずは今困っている顧客を救出することが第一優先になります。

したがって、まずは対症療法によって現象を抑え、顧客を救出します。

そして、対症療法で一時的に問題が収まったら、間を置かずに問題の本質の追及を続けます。いや続けなければならないはずです。

しかしながら、問題が次から次へと発生する組織では、一つの対症療法が終わると、次の対症療法が次の優先事項となり、結果、永遠に問題の本質追及に取り組めなくなる、ということが起きます。

その状態が当たり前になるのがもっとも恐ろしいことなのですが、多くの企業がこの魔のループに陥っているのかもしれません。

繰り返しますが、問題の本質を捉えて本質的な解決をすることは、

- 同じ問題を繰り返さない

- 問題を発生させないためのノウハウを蓄積できる

- 組織の生産性向上につながる

ということになります。

見逃されがちですが、見逃してはいけないことだと思います。

すべてのことは因果関係で繋がっている -因果関係で思考する

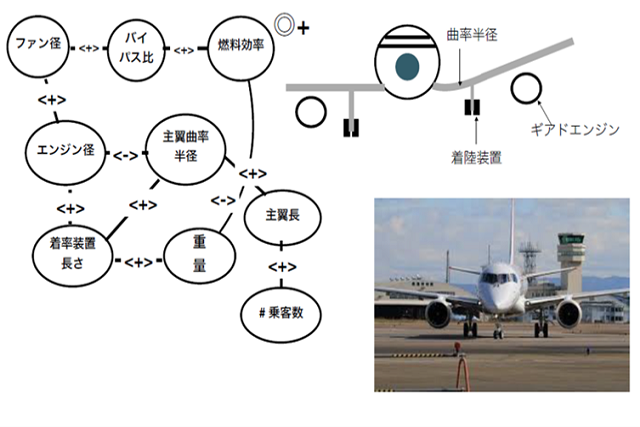

製品の原理は、因果関係で説明することが出来ます。

製品が「顧客価値」、すなわち顧客が求める要求(ニーズ)に応えるために、技術的な要素が働きます。

すなわち、顧客価値と技術変数は因果関係で繋がっています。

リーン製品開発手法では、製品の原理をこの因果関係マップで表現し、顧客価値を技術変数の間を因果関係で説明します。(参考:「因果関係マップを活用して製品開発革新を加速させる」)

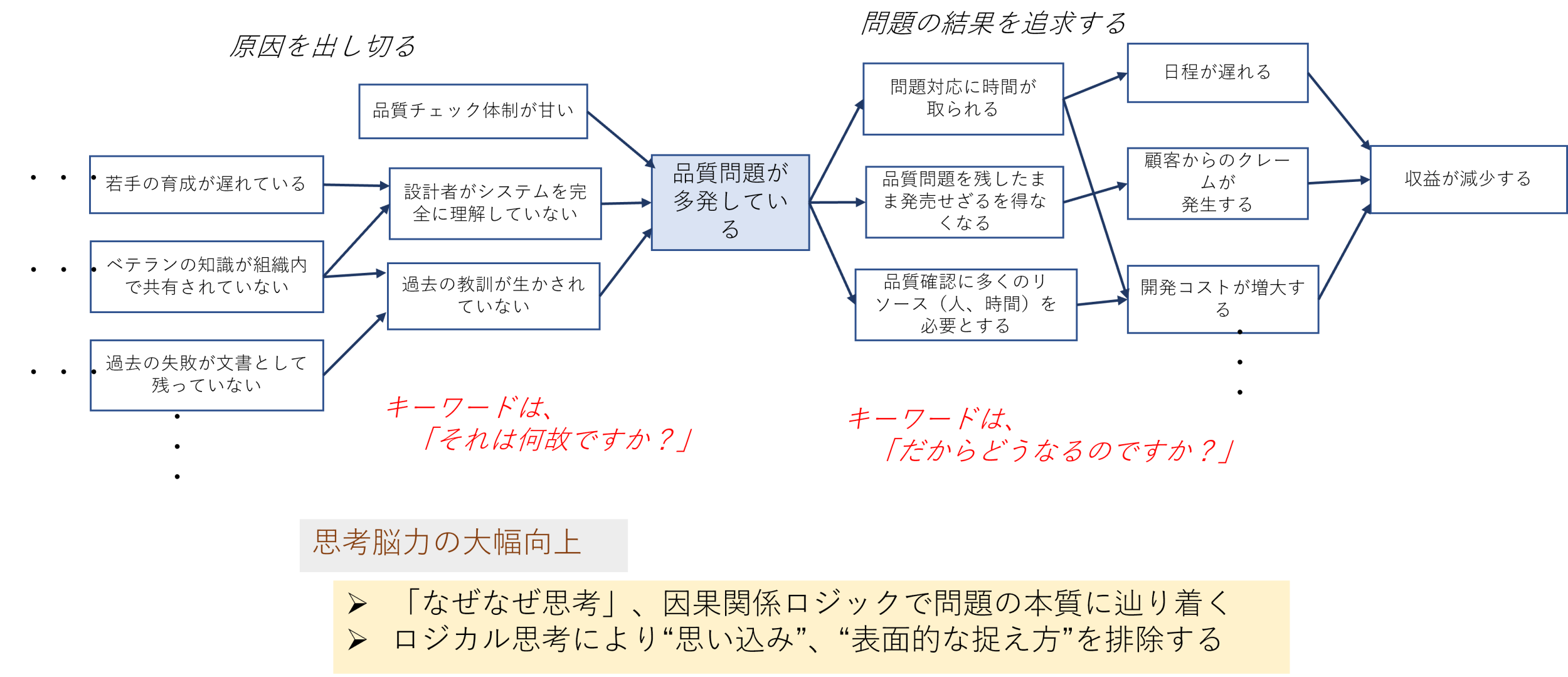

また、組織問題も因果関係で表現することが出来ます。

ある一つの問題、例えば「品質問題が多発している」という問題は、「それは何故ですか?」と自問していくと、実は様々な別の原因が思い浮かびます。

「それは何故ですか?」というキーワードで、一つの問題を原因側に遡っていくと、そこに問題の本質が見つかるはずです。

また、逆に一つの問題から、結果側、つまり「だからどうなるのですか?」と自問していくと、注目する問題から更に別の問題が発生していくことが理解できるはずです。

このように、問題を「それは何故ですか?」と自問して原因側を追究し、さらに「だからどうなるのですか?」と自問して結果側を追いかけていくと、結果として問題を構造化することが出来ます。(参考:「開発組織における問題の構造化」)

日々の組織活動において、組織内の議論で今よりも生産的な議論を行い、正しい問題分析、正しい対応行動を継続して行っていくには、組織メンバーの一人一人が「本質思考」を持つ必要がありますが、この「本質思考」の実際は、実は物事をすばやく因果関係で捉えることなのだと我々は考えています。

あなたの組織は「火消し文化」に陥っていませんか?

直近のトラブル対応で毎日が終わっていませんか。

同じ問題の再発、会議ばかりで改善が進まない、応急処置で本質が置き去り……。

もし1つでも当てはまるなら、“対症療法型(火消し文化)”の兆候です。

- 原因を「人」ではなく「プロセス」で捉えられていない

- 応急対応のあと、原因分析と再発防止が仕組み化されていない

- 会議の目的と意思決定が曖昧で、改善が後回しになっている

本診断は、“対症療法型 → 本質思考型”のどこにいるかを5分で可視化します。

結果はその場で表示、スコアとアドバイスはメールでお送りします。

所要時間:約5分

結果は即時表示&メール送付

※ メールアドレスは診断結果の送付にのみ使用します。プライバシーポリシー

本質思考道場(トレーニング)へのご招待

フューチャーシップ(株)は、「本質思考」によって製品開発組織、あるいは技術組織の根本的な改革を実践しています。

組織に「本質思考」を弊社独自のトレーニングによって根付かせるための「本質思考道場」を研修プログラムとして提供します。

「本質思考道場」では、技術者や技術マネージャー、あるいは組織としての思考プロセスの問題点をあぶり出し、常に本質を捉えるように思考プロセスを矯正していきながら、OJTとして実際の組織問題、あるいは業務プロセス上の問題・課題を解決していくプログラムです。

また、問題解決には、思考プロセスを鍛えることと同時に、世の中の成功事例、失敗事例についての「知識」をインプットしておくことも大切です。

「思考力」×「知識」によって、道場参加者自らが組織変革のアイデアを導き出す研修コースになります。

企業ごとの目標、業務上の制約などもあるため、詳細は個別に調整しますが、標準的には、

4時間/1回 × 12回

とし、企業ごとの状況によって修正、変更いたします。

本質思考トレーニング研修日程案(サンプル)

| 時間 | 項目 | 内容 | |

| 第1回 | 1h | 知識学習 | リーンシンキング(リーン生産、リーン開発)による成功事例 |

| 3h | ワークショップ | WS1:TOC(制約理論)概要と論理思考トレーニング | |

| 第2回 | 1h | 知識学習 | トヨタのリーン開発手法概論 |

| 3h | ワークショップ | WS2:現状分析、組織の悪い症状の抽出 | |

| 第3回 | 1h | 知識学習 | マーケティング概論 |

| 3h | ワークショップ | WS3:根本課題の特定 | |

| 第4回 | 1h | 知識学習 | 失敗学とナレッジマネージメント |

| 3h | ワークショップ | WS4:現状ツリー(組織問題の構造化)の作成 | |

| 第5回 | 1h | 知識学習 | ジョブ理論と活用方法 |

| 3h | ワークショップ | WS5:根本課題、問題の本質の追い込み | |

| 第6回 | 1h | 知識学習 | トレードオフと因果関係マップ |

| 3h | ワークショップ | WS6:ゴール設定、達成したい組織の姿設定 | |

| 第7回 | 1h | 知識学習 | 因果関係マップの作成演習 |

| 3h | ワークショップ | WS7:問題の本質特定、現状分析の最終化 | |

| 第8回 | 1h | 知識学習 | 戦略思考と技術戦略書の書き方 |

| 3h | ワークショップ | WS8:現状分析のまとめ | |

| 第9回 | 4h | ワークショップ | WS9:解決アイデアと組織の未来設計 目指すべきゴールの明確化 |

| 第10回 | 4h | ワークショップ | WS10:副作用の予測 副作用に先回り、先手を打つ |

| 第11回 | 4h | ワークショップ | WS11:障害の予測とマイルストーン設定 行動計画の策定 |

| 第12回 | 4h | ワークショップ | WS12:トップへの組織改革の提案 学んだことの総まとめ |

| 最終報告会 | 3h | トップ報告会 | トップへの最終報告 |

研修のゴールは、OJTによるトップに向けた問題解決提案をアウトプットとします。

興味があれば、下記の問い合わせフォームにて、「本質思考道場について」というタイトルにてお問い合わせください。

この記事を気に入ってくれたら、下の”いいね”ボタンをお願いします!!

アマゾンで見る

アマゾンで見る